Pourquoi sauter une génération peut réduire les droits de succession ?

PATRIMOINE | 3 min. de lecture

Sommaire

Renoncer à la succession : céder sa place dans l’ordre des héritiersExemple concret : la succession de MarieUne stratégie à fort intérêt fiscal pour les petits-enfantsUne décision lourde mais encadrée juridiquementAssurance-vie : une nuance importanteUne alternative pour le conjoint survivant : la donation entre épouxUne stratégie patrimoniale à anticiperEn bref

La renonciation à succession est un outil juridique encore trop méconnu, mais particulièrement efficace lorsqu’il s’agit de transmettre directement aux enfants ou petits-enfants tout en allégeant la fiscalité successorale.

C’est une décision grave, car irrévocable, mais qui peut permettre une organisation patrimoniale plus cohérente et avantageuse sur le long terme.

Renoncer à la succession : céder sa place dans l’ordre des héritiers

Renoncer à une succession, c’est laisser volontairement sa place dans la chaîne successorale au profit de ses descendants.

L’article 769 du Code civil précise que la renonciation doit être totale : il est impossible de choisir certains biens et d’en refuser d’autres. Le renonçant est juridiquement considéré comme n’ayant jamais été héritier.

Cette renonciation entraîne plusieurs conséquences :

-

Aucun droit ni dette successorale ne peut être réclamé au renonçant.

-

Les enfants du renonçant héritent à sa place, selon la règle dite de la représentation.

-

Les donations antérieures (don manuel, donation-partage, etc.) reçues du défunt restent acquises, même si le bénéficiaire renonce à la succession.

Ce mécanisme permet donc de sauter une génération dans la transmission du patrimoine, sans rompre l’équilibre familial ni créer de désavantage pour les héritiers suivants.

Exemple concret : la succession de Marie

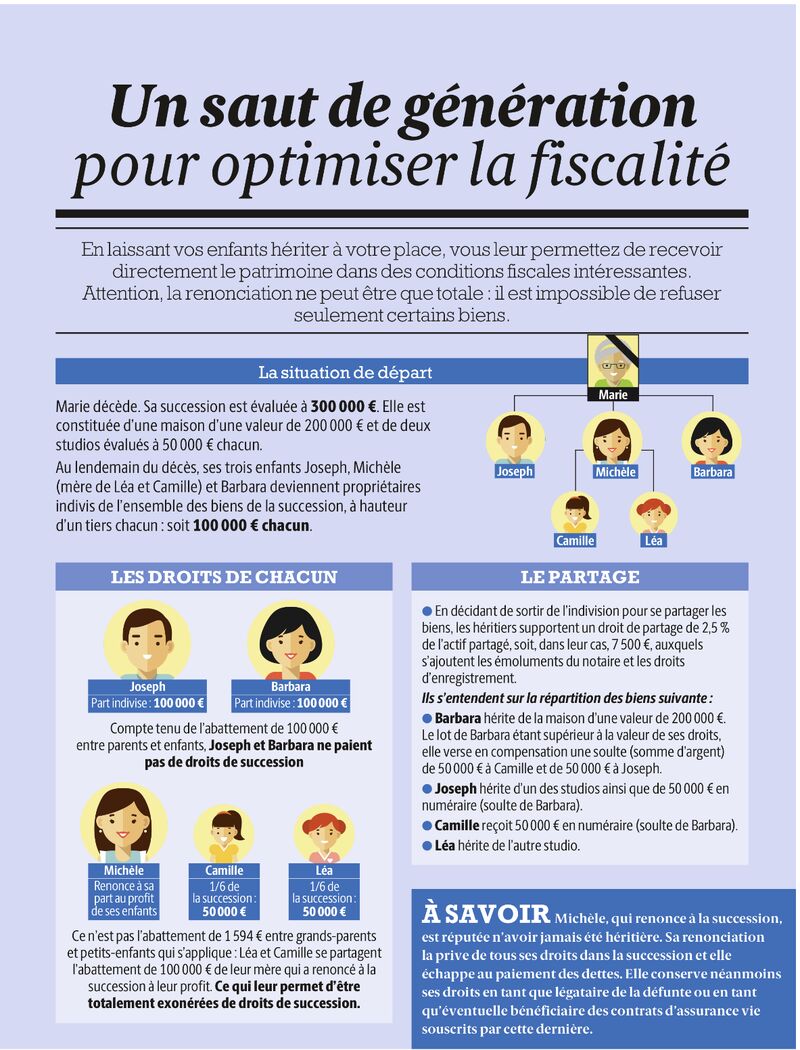

Prenons l’exemple de Marie, dont la succession s’élève à 300 000 € : une maison de 200 000 € et deux studios de 50 000 € chacun.

Ses trois enfants – Joseph, Michèle et Barbara – héritent à parts égales, soit 100 000 € chacun.

Or, Michèle décide de renoncer à sa part au profit de ses enfants, Camille et Léa.

Grâce à cette décision :

-

Michèle est considérée comme n’ayant jamais été héritière.

-

Camille et Léa deviennent héritières par représentation, chacune recevant 50 000 €.

-

L’abattement fiscal de 100 000 € entre parents et enfants s’applique également pour elles, les exonérant totalement de droits de succession.

Sans cette renonciation, la transmission aurait nécessité deux étapes :

-

D’abord de Marie à Michèle (avec abattement et fiscalité une première fois).

-

Puis de Michèle à ses filles (avec une seconde taxation).

La renonciation permet donc d’éviter une double imposition et d’accélérer la transmission du patrimoine familial.

Une stratégie à fort intérêt fiscal pour les petits-enfants

La renonciation à succession constitue un levier fiscal particulièrement avantageux lorsqu’elle permet de faire hériter directement les petits-enfants.

Ces derniers bénéficient alors du même abattement de 100 000 € que celui accordé entre parent et enfant.

Dans le cas précédent, Camille et Léa, en recevant chacune 50 000 €, ne paient aucun droit de succession.

Ce mécanisme est d’autant plus efficace que le patrimoine du renonçant est déjà constitué, et qu’il n’a pas besoin d’accroître encore son actif personnel.

La stratégie du “saut de génération” est ainsi utilisée par de nombreuses familles pour anticiper les transmissions futures, réduire la fiscalité globale et éviter les successions multiples sur le même patrimoine.

Une décision lourde mais encadrée juridiquement

Renoncer à une succession n’est pas un geste anodin.

La décision est irrévocable, et doit être exprimée par déclaration officielle au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.

Le renonçant perd alors tous ses droits sur la succession, mais également toute charge ou dette éventuelle liée à celle-ci.

Cette option est donc à privilégier dans un cadre réfléchi, avec l’accompagnement d’un notaire ou d’un conseiller en gestion de patrimoine.

À noter également : la renonciation est personnelle.

Si plusieurs héritiers souhaitent laisser leur part à la génération suivante, chacun doit effectuer une démarche individuelle.

Assurance-vie : une nuance importante

La renonciation à succession ne s’applique pas automatiquement aux contrats d’assurance-vie.

Lorsqu’une personne est bénéficiaire d’un contrat, elle peut percevoir le capital décès même si elle a renoncé à la succession du défunt.

Toutefois :

-

Si le contrat désigne simplement les « héritiers », la renonciation à la succession exclut le renonçant de ce bénéfice.

-

En revanche, s’il est nommément désigné comme bénéficiaire, il conserve le droit de percevoir le capital.

-

Enfin, il est possible de renoncer spécifiquement au bénéfice d’un contrat d’assurance-vie, afin que le capital soit versé au bénéficiaire suivant prévu au contrat.

Cette distinction permet d’ajuster la stratégie de transmission financière, notamment lorsque plusieurs générations sont concernées.

Accessible à partir de

Versement trimestriel

Frais d'entrée / Sortie

Frais d'arbitrage

Jusqu'à

net annuel

Une alternative pour le conjoint survivant : la donation entre époux

La renonciation à succession s’applique rarement au conjoint survivant, pour qui elle serait souvent contraire à ses intérêts patrimoniaux.

Dans ce cas, la donation entre époux constitue une solution plus souple et avantageuse.

Elle permet :

-

de choisir la part exacte que le conjoint souhaite recevoir (usufruit, pleine propriété, quotité disponible, etc.) ;

-

d’opter pour le cantonnement, c’est-à-dire conserver seulement une partie des biens et laisser le reste aux enfants, sans fiscalité entre époux ;

-

d’assurer une meilleure protection financière du conjoint tout en facilitant la transmission intergénérationnelle.

Cette donation, souvent appelée “donation au dernier vivant”, est réversible et modulable, à la différence de la renonciation qui, elle, est définitive.

Une stratégie patrimoniale à anticiper

Renoncer à une succession est une décision stratégique, qui doit être envisagée dans un projet de transmission global.

Elle répond particulièrement aux situations où :

-

le patrimoine du renonçant est déjà suffisant ;

-

les héritiers suivants (enfants ou petits-enfants) ont besoin d’un soutien patrimonial immédiat ;

-

la famille souhaite éviter une double taxation et simplifier la gestion future des biens.

Ce choix doit s’intégrer dans une vision de long terme, en lien avec la structure familiale, les régimes matrimoniaux, les donations déjà consenties et la fiscalité applicable.

En bref

Renoncer à une succession, c’est accepter de céder sa place dans la transmission du patrimoine pour favoriser directement la génération suivante.

C’est un acte fort, à la fois juridique, patrimonial et fiscalement pertinent, qui permet de réduire les droits de succession tout en préservant l’équilibre familial.

Employée avec discernement, la renonciation devient un véritable levier d’optimisation successorale.

Elle illustre une approche moderne de la transmission : protéger ses enfants et petits-enfants, tout en allégeant la fiscalité globale du patrimoine familial.

Nous vous aidons à trouver la

Aucun investissement n’est garanti sans risques. Chaque investissement comporte des risques spécifiques (fluctuations des marchés financiers, risque de change, risque de liquidité, risque de perte en capital partielle ou totale, risques liés au marché immobilier – liste non exhaustive).

Chaque investissement a une durée de détention recommandée ; l’attention de l’investisseur est attirée sur le fait de bien vérifier l’adéquation de cette durée avec ses objectifs et sa situation.

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement. Les avantages fiscaux ne doivent pas constituer la seule motivation d’un investissement.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Vous souhaitez aller plus loin ? Contactez-nous :